2025.04.07

数学が苦手になるのは中1の2学期!

■特に小学生時、算数が比較的得意だったら要注意

中学進学おめでとうございます。新しい環境での新しい生活、楽しみですね。ただ、脅かすわけではありませんが。勉強に関しては、小学校に比べて難易度が上がり、学年内のポジションが判ってしまう定期テストが年4回(東京都公立中)待っています。

数学は要注意です。中1生は2学期、「文字式」「一次方程式」「比例・反比例」が試験範囲。1学期は「正負の計算」が主で、プラス・マイナスの概念を理解できれば、あとは小学生時の計算知識・技能があれば乗り切れるのですが、2学期は先述の単元なのでそうはいきません。

公立小学校の単元テストで80点前後をいつも獲れていた子が、文章題を含む問題(自身で式を立てる)に対応できず、60点前後(平均点)しか獲れなくなり「あれ?算数得意だったはずなのに」となってしまい、数学への苦手意識が芽生え始めます。この芽生え始めた苦手意識を払しょくするには、小学校で教わってきた算数は、あくまでも数学の問題を解決するための“道具”の使い方なんだ、と認識させる必要があります。

もし自身のお子様に心当たりがあるようでしたら、当教室にご相談ください。

2025.03.29

新中3生の皆さん、理科・社会の復習を!

■中1・2年次履修の理科・社会の単元の復習を始めましょう■

東京都では、高校受験時に重要となる内申点の評価期間は中学3年次の1・2学期。定期テスト結果に限らず、小テストの成績、提出物の質と量で評価されます。

定期テストにおいては、理科・社会の復習問題が出題される学校も多いのですが、これまでテスト直前に詰め込み勉強をしてきた人は、短期記憶で乗り切ってきているので、中1・2年次履修単元を忘れている可能性大。ということは、復習問題が出題されればテスト結果が悪くなります。すぐにでも、中1・2年次履修の理科・社会の単元の復習を始めましょう。

ちなみに当教室の新中3生は、一問一答問題集で、すでに復習始めています。

2025.03.21

ケアレス・ミスは“キャラミス”

■テストは減点法のゲーム。だから、ケアレス・ミスは入試なら命とり■

さて、みなさんは「学力テストは、減点法のゲーム、のようなもの」と認識していますか?

どれだけ得意教科であったとしても最高得点は「満点」ですよね。100点満点のテストで120点を取ることはできません。つまり、それぞれが「満点」を持ち点として、ミス(誤答)をするたび点数が減っていき、最終的にどれだけ残ったかが得点となるのが学力テストなのです。そして、入試においては、1点でも多く残っていた人が合格者となれるわけです。

そう考えると解りますよね。解けない問題は仕方ないとしても、解ける問題をミスで失点してしまってはいけないと。ましてや基本問題(中学校で言えば「知識・技術」分野の問題)である計算問題をケアレス・ミスで落としてしまうと、入試では命とり。

当教室では、個々人がやってしまうケアレス・ミスを、個人の性格(キャラクター)起因による「キャラミス」と呼んでいます。そして、一人ひとり傾向の違う「キャラミス」をどうしたらそれを減らせるか(ゼロにはできないと考えてます)対策を考えます。それができるのが個別指導塾の強みと考えるからです。

2025.03.03

新高1生へ 気をつけろ!高校英語・数学

■普通教育(中学)から高等教育(高校)に学びの場が変わるので

授業難易度は当然アップします。油断大敵です。

【英語】授業が「長文読解」と「文法」の2つに分かれますが、「長文読解」は高校受験勉強で力を注いできたので授業についていけるのですが、「文法」は後回しにしてきた、且つ、難易度が上がるので、しっかり予習をする習慣をつけないと、2学期定期テストには平均点を下回る結果になりがちです。

★当教室での授業★高校受験終了後から「文法」メインの予習を行い、貯金を作って高校進学させます。

【数学】授業が「数Ⅰ」と「数A」の2つに分かれますが、「数Ⅰ」範疇である因数分解、方程式、2次関数などの代数系単元は、高校受験対策で力を注いできたので、予備知識を持って、高校の授業を迎えることができるのですが「数A」は高校入試では基本問題でしか登場しないので優先順位が低かった「確率」が、文章読解力が必要とされるカタチで登場するので、2学期定期テストで赤点続出です。

★当教室での授業★高校受験終了後から「数A」メインの予習を行うとともに、授業進度に合わせた高校数学の学習方法を身につけていきます。

2025.02.17

推薦入試を考えるなら個別指導塾です。

既に高校入試では、私立高校は難関校を除けば定員の半数以上を推薦入試で合格者をだしており、大学入試においてもその傾向にあるようです。そして、その推薦入試への応募基準は内申点(高校)、評定平均(大学)で定められていますから、日頃からコツコツ勉強し、結果を積み上げてきた人が評価をされる仕組みとなっています。

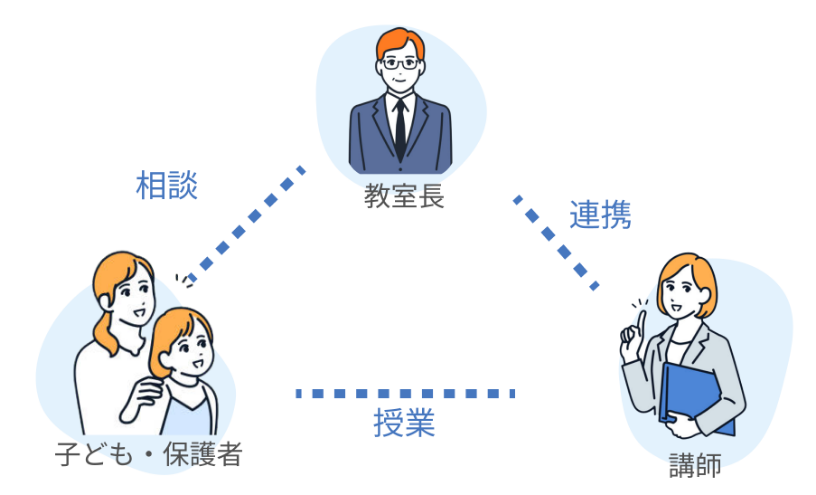

「推薦入試を考えるなら個別指導塾」とタイトルに記しましたが。それは、推薦入試への応募基準は志望校によって違い、また学生ひとり一人の内申(評定)UPのための課題点も違っていますので、個別戦略を練る必要があるからです。

例えば、現在、ある教科が5段階評価の「3」で次学期「4」にしなくてはいけない状況の場合、応用(思考・判断・表現)問題への対応力を強化しなくてはいけないですし、さらに次学期の定期テストの試験範囲を想定してのものにする必要もあります。また「2」があると推薦入試に応募できない状況の場合、「3」にするために、まずは学校の小テストの結果や提出物の質をUP、維持していく必要があります。それらを集団授業や映像授業で実現可能かということです。

個別指導塾であれば可能です。

2025.02.10

今春、中学1年生になるお子様に向けて

【数学】「割合」「単位あたり数量」「比」「約数・倍数」の理解が浅いと

2学期に数学が苦手になります。

中学1年の1学期は「正負の計算」「文字式」といった中学数学で絶対に理解しておかないといけない単元を学ぶのですが、基本中の基本なので、概ねみんな理解できるものの、2学期に入って「一次方程式」「比例・反比例」を学ぶ際に、速さ、食塩水の濃度、売買損益などの文章題が登場。つまり、「割合」「単位あたり数量」「比」「約数・倍数」の理解が浅いままだと、そもそも、問題が自分に何を問うているのかが理解できない状態になります。

【英語】日本語と英語の違い(文法)をしっかり頭で理解した上で、

中学進学されることをお勧めします。

小学校ではコミュニケーション英語(英会話)がメインで、本格的な英語学習(主語人称や時制などの英文法)は中学になってから。日本の英語学習は、日本語でこう言う時、英語ではどういいうの?なぜそうなの?を学ぶこと。ですので、日本語と英語の違いくらいは理解した上で中学進学されることをお勧めします。

■当然ですが、当教室の小学6年生は、中学進学の準備を行っています。

2025.01.25

都立高校入試、理科・社会はまだ間に合う

■都立高校入試の理科・社会は「単元」×「出題形式」

都立高校の学力検査まで1ヶ月を切りました。国語・数学・英語といった積み上げ型教科ではない理科・社会の対策はこのタイミングで何をすればいいのかと考えていませんか?

過去問を見るとお判りのように、都立高校入試の理科・社会は、大問1.を除き<単元×出題形式>と数多くの出題パターンがありますからね。それに慣れようにも、過去問を購入したところでせいぜい6年ぶんです。

そこで当教室では、ストックしている都立高模試の過去問が50回ぶん以上あるので、それを解く(複製使用していません)ことで理解の浅い単元を見つけ、その知識の再インプット。これを繰り返すことで、出題パターンが違っても正答率が安定するよう対策しています。

学力検査までまだ20日以上あります。1教科50分ですから、1日3時間あれば、理科・社会とも20パターンの問題に触れることができます。

悔いの残らぬよう、いまできることは、できうる限り、やりきりましょう‼

☆都立高校の学力検査は2/21(金)。平日ということもあり、当日は出勤ラッシュと重なります。時間に余裕のある行動計画を立てておきましょう。

2025.01.23

そろそろ新年度の準備を!

★個別指導だからできる進級・進学準備★

当教室では、新年度の準備はばっちりです。誰もが新学年の履修範囲の予習を進めています。

特に新中学1年生(現小6生)。数学ではいきなり「正負の数」と「文字式( x だの y だの)」の同時利用が求められ、英語でも1学期に「be動詞・一般動詞」の理解に始まり、「助動詞 」「疑問詞」までも登場します。ですから当教室の新中学1年生は、例えば数学では、最低でも1学期末テストまでの履修範囲の基礎学習を済ませた上での中学入学を目指しています。進度の早い生徒は既に2学期履修範囲まで進んでいるくらいです。画一的なカリキュラムではない、生徒一人ひとりの学習進度・理解度に応じた個別戦略を立て、1学期の通知表スコアで、“最低でも「4」”を目標として頑張っています。

もちろん他学年も同様です。高校生は1年生から大学の推薦入試に必要な評定平均のカウントが始まりますし、高校受験生である中学3年生も1学期に頑張っておかないと志望高校受験に必要な内申点を確保できませんからね。

☆当教室が目標とするのは「難関校への合格者数」などではなく「第一志望校全員合格」です。☆

2025.01.01

新年 明けましておめでとうございます。

2025年になりました。

明けましておめでとうございます!ではあるのですが、

年が明けるということは、いよいよ受験シーズンに突入!ということです。

1月17・18日実施の大学入学共通テストに始まり、東京都では1月26・27日には都立高校推薦入試、続いて中学入試、私立高校入試そして都立高校入試(大学入試は随時)。

受験生のみなさん、ここからのラストスパート、笑顔で卒業式を迎えられるよう、後悔しないよう、全力で走り切ってください。

みなさんの健闘を祈っています。

2024.12.02

「1日50分×〇セット」すると決めよう

■勉強を始めたら、50分間は席を立たない、トイレにもいかない。

高校受験生のみなさんは、2学期末テストが終わり、仮内申点も判って、いよいよ受験モード突入ですね。志望校合格に向けて「1日6時間勉強するぞ!」とか気合を入れていることかと思いますが、ぜひ「1日6時間頑張るぞ!」ではなく「1日50分×6セットやるぞ!」にしてください。

というのも、高校入試時の教科ごとに与えられている試験時間は概ね50分だからです。この50分間、集中力を途切れさせず、継続して勉強に取り組めるようにしておかないと、試験本番、後半に集中力が欠け、ケアレス・ミスを犯してしまいます。“ライバルたちより1点でも多く得点したほうが合格”なのが入試。どの高校も、同程度の学力を持った中3生たちが受験しに来ますから、ミスが多い方が負けです。

勉強を始めたら、50分間は席を立たない、トイレにもいかない。入試日までに、自身の体内時計に50分アラームをセットできるくらいになっているとよいですね。

2024.11.18

都立高校入試、理科・社会で差をつけろ!

■中学生のみなさん、「理科」「社会」を“記憶の教科”と考えていませんか?

都立入試で失敗する人の多くは「理科」「社会」の対策不足が原因になっているように思えます。

都立入試の過去問を見ても解るように、実は、暗記で憶えた「理科」「社会」の用語などの知識は、解答を導く上で必要な“道具”に過ぎません。そして、理科・社会を“記憶の教科”と考えて、これまで定期テストを一夜漬けで乗り切ってきた受験生は、その知識の多くを忘れてしまっているため、憶え直さなくてはという事態に陥ります。さらに何を忘れてしまいるかも判らないので全単元が対象です。

そうして“道具”をそろえるのに時間を費やしてしまうが故に、「理科」「社会」の多様な出題形式への対策学習にかける時間が不足してしまっています。

当教室の高校受験生には、早期(早い生徒は2年3学期)にその「理科」「社会」の知識の再インプットを指導し、過去問(摸試含む)を通じて、身につけた知識の活かし方を繰り返し繰り返し学んでもらっています。

◎都立高入試において、ライバル達に理科・社会で差をつける作戦です。

(詳細な学習方法はご来校いただいた際にでもお話しします。)

2024.11.06

名探偵になろう!

■「…を解け」「…を説明しなさい」は必ず解けるし、必ず説明できる。

定期テストにしても、入試問題にしても、問題を作成する人が、みなさんが解けない問題を出題したり、説明できない問いかけをしたりしますか?そんなこと絶対ありませんよね。「…を解け」「…を説明しなさい」は必ず解けるし、必ず説明できる。まずはそう信じましょう。

■名探偵は難事件解決につながる情報(ヒント)を見逃さない。

とはいえ、問題の難易度がUPすると解けない、説明できないことがある。なぜでしょう?理由は簡単。問題文(続く設問を解く上で与えられた条件)に含まれている問題解決につながるヒントを見逃しているからです。

推理小説(マンガ)に登場する名探偵は、事件解決につながるヒント(物的証拠、アリバイ、人間関係等)はどんな小さな事も見逃したりしませんよね。つまり、例えば数学なら、問題文に直接記されているヒント(数字、図形、グラフ等)だけでなく、そこから「…ということは…」とヒントに隠されたヒントまで、全て洗い出し切ってから解法を考える習慣を身につけることが大事なのです。そして、それができると最初の設問の答えがすでに出ていたりしますよ。

2024.10.07

中学進学前に理解しておくべき算数のこと

■小学校のカラーテストの平均点は約80点と言われています。

勉強が好きなでないお子様は、学校のテストや宿題などを早く終わらせたくて「この問題は、なぜこう解くのか?」を自分の中で理解せぬまま、解き方を小学校の先生がする通り“作業”として記憶し、解答するクセがついているかもしれません。小学校のカラーテスト(単元テスト)で80点(8割正解)前後のお子様はその可能性大。応用問題が解けていないということですから。

基礎の基礎を“正しく理解している”ことが重要です。

■中学進学前に理解しておくべきと考えている算数のこと10選

1)“=(イコール)”の意味

2)kmの“k”、mmの“m”の意味

3)かけ算は足し算で表すことができる理由

4)わり算のたしかめ算がかけ算になる理由

5)<あまり>の単位は<割られる数>のと同じ

6)面積は<m×m>で求めるから<m²>

7)帯分数は、足し算に分解できる

8)分数の足し算をするとき、通分が必要な理由

9)約分という作業を言語化するとこうなる。理由は…

10)四角形の性質を「辺」「角」「対角線」で説明しよう!

さて、お子様は知っているでしょうか?

2024.10.06

【講師陣のご紹介】

★講師陣のご紹介(50音順)★

内田先生(男性):英・数・国 担当。一見強面なおじさんですが、大学受験生まで担当。

岡見先生(女性):英・数担当。大学在学中。基礎を丁寧に教えてくれる先生です。優しすぎるかもしれません。

久保田先生(男性):数 担当。小学生を教えるのが上手です。物静かですが、ちょい熱な先生です。

齋藤先生(女性):英・国 担当。生徒に優しすぎるかもしれません。

首藤先生(男性):英・数・物理担当。大学在学中。高校生も教えています。

鈴木先生(女性):英・数担当。大学在学中。長女ということもあってか、優しい先生です。

棚橋先生(男性):英・数・理 担当。大学時代は野球部経験ありも、見た目は体育会系には見えません。

松浦先生(男性):英・数・理 担当。大学在学中。物静かで優しい先生です。

三森先生(男性):英・数・国 担当。プログラミング知識も豊富です。

村井先生(男性):数・理・英 担当。大学在学中。高校入試の反省から、高校では1年次から評定を積み上げて難関大推薦合格を勝ち取った男です。

2024.08.28

卒塾生が合格報告をしに来てくれました…①

退会後ずいぶん経ったのに、卒塾生がわざわざ大学入試の結果報告をしに来てくれました。教室長として嬉しかったので彼らのことお伝えします。

●2年学年末時、オール「2」で入塾したF.Hくん、

日本大学理工学部に合格

親御さんから「行け!」と言われて中学3年の4月に入塾した(させられた?)彼は、2か月の講師からの指導を受け、1学期末テストで成績がグンと伸びると、自分はやればできるんだと感じ、これを機に勉強を頑張り始めました。

ただスタート時の成績が成績だけに「大学受験で結果を出せばいい。高校受験では、どこまで自分の学力を伸ばせるかだけを考えよう」と話をし、なんとか某高校の特進クラスに入学。高校特進クラスの授業進度に適応できるようになった高1・3学期末で退塾し、この春、日本大学理工学部に合格しました。

高校受験時のプラン通り、大学受験で結果をきちんと出してくれました。

2024.08.28

卒塾生が合格報告をしに来てくれました…②

退会後ずいぶん経ったのに、卒塾生がわざわざ大学入試の結果報告をしに来てくれました。教室長として嬉しかったので彼らのことお伝えします。

●高校受験時、内申点5科20点の学力だったS.Mくん、

横浜国立大学理学部合格

長く通塾してくれていた彼でしたが、コツコツのんびりタイプの“のんびり”の影響で、学習エンジンがかかり始めたのが、中3・2学期。1学期時点では5教科の通知表スコア合計は「17」でしたが、なんとか「20」までUPさせ、某高校の特進コースに推薦で入学。高校受験時の経験から、“コツコツのんびり”の“のんびり”を捨て、高校入学時から特進コースの進度に合わせ、日々“コツコツ”勉強した結果が大学合格につながりました。

2024.07.03

1学期末テストが終わりましたね

★ 期末テストで失敗しても、夏休みがあるから大丈夫!★

●例えば、小学生時の単元テストの平均点が80点前後だった中学1年生。

公立小学校で実施されている単元テスト(カラーテスト)は80点が平均点と言われています。つまり小学生時単元テストの得点平均が80点前後だった人は、5段階評価では「3」の人として中学生活をスタートしたことになります。ところが子供たちは、80点は良い点数という認識ですから、難易度の上がる中学校の勉強を疎かにしがちなのですね。

1学期末テスト結果が芳しくなかった原因はその“油断”にありそうですから、早速、ここまでの復習をして2学期に備えましょう。

●例えば、推薦入試に必要な内申点対策を、夏休みからスタートさせた中学2年生。

東京では、内申点は中3の1・2学期の成績で決まるため、中3に進級した段階(中2学年末の通知表スコア)で志望校の内申基準点に近ければ、心に余裕が生まれます。

高校入試において、当教室の志望校合格戦略は、中2の夏休みから始まります。

どうしたら2学期で挽回できるか? その作戦は当然、一人ひとり違います。

豊富な指導経験を活かして、お子様の最適プランを考えます!

2024.06.12

7兆を素因数分解しなさい。

[問題] 7兆を素因数分解しなさい。

<この問題、どのように解こうと考えましたか?>

素因数分解しなさいと言われて、数学が得意じゃないみなさんは、面倒くさいなと思いながら

7,000,000,000,000を学校で教わったように素数で割り算していこうと考えませんでしたか?

小学算数の単元「大きな数の仕組み」で、大きな数は4ケタ毎に区切ってみると読みやすくなる、と教わったはず。

1万は「0」が4個で10000、1億は「0」が8個で100000000ということなのですが、

では1兆はというと「0」が12個。つまり10の12乗です。

さらに10=2×5で、7兆は1兆×7なので・・・。

こう考えると1分ちょっとで7兆を暗算で素因数分解できるんですよね。

で、みなさんに何が伝えたかったかというと、数学が得意じゃない人のほとんどは、

やっぱり小学生時の「算数」も得意じゃなかったので、

小学校で教わった「算数」の知識がうろ覚え状態ではありませんか?ということです。

「算数」の苦手だった単元を思い出して、復習し直してみましょう。

2024.05.27

高校受験に向けた当教室の年度スケジュール

ご参考までに、下記は当教室で保護者の方と共有している年度スケジュールです。

【6月】

中旬まで ご家庭内での志望校設定

中旬以降 1学期期末考査

随時 保護者面談(入試までの大まかなプランの共有)

【7月】

14日(日) Vもぎ受験初回

終業式後 志望校合格目安内申点との差異を確認

夏休み期間 夏期講習

【9月】

1日(日) Vもぎ受験2回目(都立そっくり版もしくは私立版)

中旬以降 2学期中間考査

【11月】

3日(日) Vもぎ受験3回目(都立そっくり版もしくは私立版)

中旬以降 2学期期末考査

【12月】

1日(日) 私立Vもぎ最終

第1週 仮内申発表(クラス担任から5科と9科について本人に伝えられる)

第2週 私立単願推薦および併願優遇校の決定(ご家庭)

15日以降 中学校・高校間での受験相談日に

随時 3者面談(受験日までの行動プランの策定)

【1月】

12日(日) 都立Vもぎ最終

出願日前まで 受験校確定

26・27日 都立高推薦入試

【2月】

10日以降 私立高一般入試期間

21日(金) 都立高一般入試

2024.05.09

1か月後には、期末テストが待っている。

●3年生は、理科・社会の1・2年次の復習必須!●

当教室近隣の公立中学校では、6月の中旬以降に1学期の期末テストが実施されます。1年生は初の定期テスト、2年生は中学生の勉強の難しさを本格的に感じる定期テスト、そして3年生は高校受験に大切な内申点の判断基準にされる定期テストの1回目。

いずれの学年にとっても大きな意味を持つのが1学期末テストです。 1年生の1学期末テストは、中学生活で実施される定期テストの中でイチバン高得点が期待できるタイミングですので、ここで良い成績を残せれば、勉強に自信が持てるようになります。2年生にとっては、1年次に習った内容をしっかり理解できているか(忘れちゃっていないか)が試されます。受験生である3年生は言わずもがなですね。 さらに言えば、理科・社会は1・2年次の復習を今から始めておきましょう。必ず復習問題が出題されますから。

お知らせをもっと見る

キャンペーン実施中!

キャンペーン実施中!